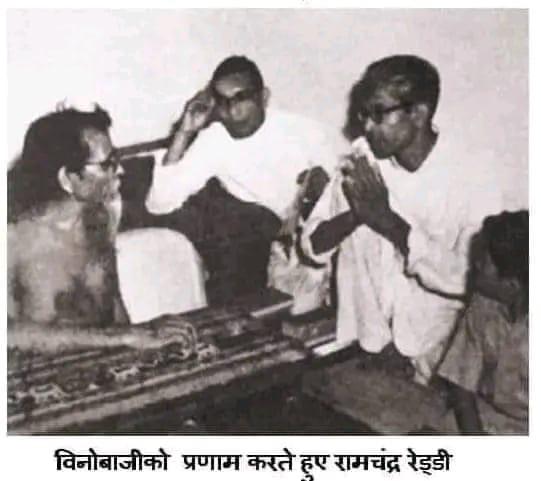

आजादी मिलते ही देश की राजनीति में बड़ा ऊहापोह दिखता है। कुर्सी के प्रति लोगों की लालसा बढ़ती जाती है और गांधीजी के मिशन से लोग दूर होते जाते हैं लेकिन वहीं एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो बापू द्वारा बताए रचनात्मक कार्यों के प्रति समर्पित थे। वह प्रयासरत थे कि गांधी के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गांधीजी के बताए अनुसार विनोबाजी ने लोगों को दिए उपदेशों से बढ़कर, अपनी बातों पर स्वयं अमल करके दिखाया, सिर्फ परोपदेश पांडित्यम नहीं किया अपितु अपने जीवन व आचरण से श्रेष्ठ उदाहरण भी प्रस्तुत किया। अगर उस समय की स्थितियों पर दृष्टिपात करें तो यह कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होती कि गांधी के बाद उनके रचनात्मक कार्यों को अनवरत जारी रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देशन विनोबा भावे कर रहे थे। उनका मानना था कि दुनिया में आज जो भी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में हलचलें चल रही हैं, उन हलचलों में कुछ ऐसी भी हलचलें हैं, जैसी हम चला रहे हैं। वह चाहते थे कि हम मिलकर समाज रचना की बुनियाद बदल दें। ‘मैं’ की जगह ‘हम’ की स्थापना करें तथा विश्व को कुटुम्ब समझें। उनका मानना था कि सर्वोदय विचार दर्शन के साथ मिलकर समाज की व्यापकता पूर्ण हो सकती है, इसी क्रम में गांधीजी के सर्वोदय सिद्धान्त को आगे बढ़ाते हुए विनोबाजी ने भूमिहीनता के समाधान के लिए जमीन का दान मांगा। ज्ञात हो कि विनोबा जी उस समय अहिंसा के प्रवेश के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, इसी क्रम में उनके मन में मेवात के मुसलमानों को बसाने का सवाल आया। उसी आधार पर वे तेलंगाना भी जाते हैं। जहाँ उनका भू-दान यज्ञ के रूप में अहिंसा से साक्षात्कार होता है। उस समय तेलंगाना में जमीन की जो विकट समस्या खड़ी थी, उसे लेकर विनोबाजी चिंतन कर रहे थे। तीसरा सर्वोदय समाज सम्मेलन अप्रैल 1951 को शिवरामपल्ली में रखा गया था, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकरजी थे। इस सम्मेलन को तय करने के पहले मार्च, 1951 को एक बैठक बुलाई गयी, इस बैठक में चर्चा के दौरान विनोबाजी को सम्मेलन में शामिल होने के लिए निवेदन किया गया, अतः उन्होंने फिर पवनार से शिवरामपल्ली पदयात्रा कर जाना तय किया। असल में भूदान यात्रा का शंखनाद यहीं से हो जाता है। 8 मार्च, 1951 को विनोबाजी वर्धा से शिवरामपल्ली के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। यात्रा प्रस्थान के पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक छोटी सी सभा बुलाई जाती है, वहाँ पर उपस्थित लोगों से विनोबाजी कहते हैं – अभी तो यह आखिरी मुलाकात ही समझो । फिर कब मिलेंगे, मालूम नहीं। उनके मन में ऐसा था कि वह खतरे की जगह जा रहे हैं। इस यात्रा में विनोबा जी कई गाँवों से गुजरते, उनकी तकलीफें सुनते तथा उनके हल के विषय में खुद मंथन भी करते रहते। तेलंगाना की जमीन समस्या के विषय में भी वह सोचते रहते, वहाँ पर होने वाली हत्याओं की घटना की जानकारी उन्हें प्राप्त होती रहती, इसकारण वह वहाँ शांति स्थापित करना चाहते थे। इसी सिलसिले में विनोबा जी ने हैदराबाद जेल में कैद कम्युनिस्ट नेताओं से बात-चीत भी करनी चाही। रामनवमी के दिन 15 अप्रैल, 1951 को उन्हें सरकार द्वारा अनुमति मिली, उन्होंने लगभग दो घण्टे सम्बंधित विषय पर चर्चा की। इस विषय पर विनोबाजी ने कहा है – मेरा मानना है कि जेल में तथा हमारी यात्रा में जिनसे बात करने को मुझे मिला उनको और जिनके कानों तक मेरी बात पहुँची उनको इतना तो निःसंदेह यकीन हुआ होगा कि यह मनुष्य उनका भी भला चाहता है। सम्बंधित विषय के लिए विनोबाजी तीन प्रकार के लोगों से मिलते हैं – कम्युनिस्ट नेताओं से, गाँव के श्रीमानों से तथा आम जनता से । इसी बीच एक दिन अप्रैल, 1951 को पंचमपल्ली गाँव में दलित व गरीब भूमिहीन कृषक विनोबाजी से मिलने पहुँचे । उनका कहना था कि अगर उन्हें जमीन मिलती है तो वे मेहनत कर अपना पेट भर लेंगे, अतः उनलोगों ने अपनी जीविकोपार्जन के लिए विनोबाजी से 80 एकड़ जमीन की माँग की। भूमिहीनों के आग्रह पर ग्राम के जमीदारों से विनोबाजी ने भूमि दान करने की बात कही । विनोबाजी के माँग पर 18 अप्रैल, 1951 को रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दान में दी। अतः यह पहला भूदान प्राप्त हुआ । यह बात कोई साधारण घटना नहीं थी, जमीन के नाम पर देशभर में कत्लेआम हो जाता है, ऐसे में उम्मीद से अधिक जमीन का मिलना, आश्चर्यजनक किंतु आशावान बात थी । इसपर विनोबाजी कहते हैं – यह यज्ञ, जिसे मैंने ‘भूदान-यज्ञ’ नाम दिया है, एक सामान्य यज्ञ नहीं है। निःसंशय यह जो घटना इस युग में बनी, वह सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों ने जो दान दिया है, उसके पीछे लोगों की बहुत ही सद्भावना है, इसका मैं साक्षी हूँ। इसके बाद वे 27 जून, 1951 को तेलंगाना से पवनार की ओर लौटते है, इस बीच तेलंगाना यात्रा में उन्हें 12,200 एकड़ जमीन प्राप्त हो जाती है । इसके बाद नवंबर 1951 को वे पवनार से दिल्ली जाते हैं, तब तक उन्हें 19,436 एकड़ भूमि दान में मिल चुकी होती है । ऐसे ही विनोबाजी की पदयात्रा आगे बढ़ती रहती है । भूदान का कार्य पूर्ण करने के लिए भारतभर में भूदान-समितियाँ बनायी गयीं । देशभर के लगभग 250 जिलों में समितियाँ कार्य कर रही थी। परन्तु ग्राम-दान शुरू होने के बाद विनोबाजी ने सारी भूदान-समितियों को तोड़ डाला। जिसतरह ग्रामदान-आंदोलन के प्रति विनोबाजी का ध्येय था कि गाँव पारस्परिक प्रेम और सहयोग पर आधारित पारिवारिक जीवन के नमूने बन जाएं ; ठीक उसी प्रकार समितियों को खत्म करने के पीछे भी उनकी एक सोच थी । समितियों को खत्म करने के पीछे के कारण को बताते हुए विनोबाजी कहते हैं कि मैंने सारा तंत्र इसलिए तोड़ा की संस्था से साधारण सेवा का काम हो सकता है, सत्ता बन सकती है, परन्तु जन-समाज में क्रांति नहीं लायी जा सकती । क्रांतियाँ मांत्रिक होती हैं, तांत्रिक नहीं । उनका मानना था कि क्रांति कभी भी संस्थाओं के जरिये नहीं होती। हम देखते हैं कि समितियों के टूटने का प्रभाव तो पड़ता है, कई प्रान्तों के कार्यकर्ता घटते हैं, तो कहीं पर संख्या बढती भी है। इसी बीच 11 सितंबर, 1952 को विनोबाजी ने यह घोषणा कर दी कि जब तक भूमि समस्या हल नहीं होगी तब तक आश्रम नहीं लौटेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 2,95,504 एकड़ भूदान प्राप्त होता है । 14 सितंबर, 1952 को वे बिहार प्रवेश करते हैं, और यहाँ सम्पत्तिदान यज्ञ की घोषणा करते हैं । इसके बाद बंगाल, उड़ीसा की यात्रा करते हैं। जहाँ उन्हें बंगाल से 1851 एकड़ भूदान प्राप्त होता है तो वहीं उड़ीसा से उन्हें लाखों एकड़ जमीन और सैकड़ों ग्रामदान मिलता है । इसके बाद वे आंध्रप्रदेश से तमिलनाडु की ओर प्रवेश करते हैं और इसी तरीके से देशभर के सभी राज्यों में उनकी पदयात्रा चलती रहती है। खादी के प्रति भी विनोबाजी का चिंतन चल रहा होता है; इसी बीच 5 फरवरी, 1963 को बंगाल के नवद्वीप में आयोजित खादी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए देशभर से खादी कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, जिसमें विनोबाजी भी अपनी बात रखते हैं । वे चाहते थे कि खादी सरकारभिमुख के बजाय ग्रामाभिमुख हो। उनका विचार था कि प्रतिव्यक्ति कुछ गज खादी मुफ्त बुनकर दें । अतः बुनाई में मदद देने का तरीका गाँव मे कताई के लिए प्रोत्साहन देगा । इससे अपना कपड़ा खुद तैयार कर लेने की ताकत गाँव में आएगी, इससे गाँव के साथ-साथ देश भी मजबूत बनेगा।

बंगाल की यह यात्रा दो कारणों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है – प्रथम कारण यह भी कि पंडित नेहरू से विनोबाजी की आखिरी मुलाकात बंगाल यात्रा के समय ही होती है, और जब विनोबाजी ने नेहरूजी को यह बताया कि प्लासी का ग्रामदान हुआ है तो जवाहरजी बड़े खुश होते हैं और एक सभा मे कहते हैं कि ‘हमारा मुकाबला चीन के साथ है। हमारी कुछ जमीन चीन के हाथ में गयी है, वह हमें वापस लेनी है। लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी असली लड़ाई गरीबी के साथ है, वह अत्यंत कठिन है। उस लड़ाई में बाबा आपके सामने ग्रामदान की जो बात रख रहा है, वह बहुत काम में आएगी ।’ और दूसरी महत्वपूर्ण बात गंगासागर की यात्रा है – जिसके बाद की उनकी सारी यात्रा ‘त्याग यात्रा’ थी। इस यात्रा के विषय में विनोबाजी खुद कहते हैं कि एक तप हो गया, बारह साल सतत वाक्धरा चली। उसे लोगों ने भूदान-गंगा नाम दिया। अब वह भूदान-गंगा गंगासागर में डूबेगी। इसलिए उसकी यहाँ परिसमाप्ति हो रही है। विनोबाजी इसके आगे की यात्रा कार्यकर्ताओं को सौंपते हैं, वे चाहते थे कि देशभर में एक ऐसा सेवकवर्ग तैयार हो जाए जो अन्योन्य अनुराग से एक-दूसरे से जुड़ा रहे, जिसमें विचार भेद न हो । अतः सन् 1964 को विनोबाजी की पदयात्रा का समापन होता है, अतः तेरह वर्ष, तीन महीने, तीन दिन के उपरान्त स्थापना के बाद पहली बार वे ब्रह्मविद्या मंदिर पहुँचते हैं ।

विनोबाजी ने भू-दान आंदोलन के प्रति अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए यों कहा है कि मेरा इस काम के लिए तिहरा दावा है । एक तो यह कि यह भारतीय सभ्यता के लिए अनुकूल है, दूसरा इसमें आर्थिक और सामाजिक क्रांति का बीज है, और तीसरा इससे दुनिया में शांति-स्थापना के लिए मदद मिल सकती है । विनोबाजी ने इतने वर्षों तक जो पद यात्रा की, उसका उद्देश्य सिर्फ भूदान तो बिल्कुल नहीं था, वे मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। शोषणविहीन, अहिंसकसमाज की स्थापना, समतामूलक समाज का निर्माण तथा भूमिहीनों, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे थे । वे समाज में फैली खाई को पाट रहे थे, गांधी की शिक्षा चारो ओर फैला रहे थे । सर्वोदय की जो बात उन्होंने गांधीजी से पाई थी, उसी को लेकर वह चारो ओर घूम रहे थे । उनके हृदय में त्रिविध इंकलाब था – पहला हृदय परिवर्तन, फिर जीवन परिवर्तन और उसके बाद समाज परिवर्तन । वह समाज के लोगों को यह महसूस करवाना चाहते थे कि जिस तरह समाज में कई सारे गलत कार्य व्याप्त हैं उसी प्रकार जमीन का ज्यादा संग्रह करना भी गलत कार्य है । इसी के साथ-साथ भूदान आंदोलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो खाए वह काम करे ; यह बात सिद्धान्तपरक भी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। यानि भूमि उसी की हो, जो उसका समुचित उपयोग कर सके। भूदान का लक्ष्य ही था कि गाँव में भूमि-विहीन कोई न रहे, गाँव में बे-जमीन कोई न रहे। संत विनोबा के अनुसार, यह पृथ्वी सभी की है इसपर सभी का समान अधिकार है। अतः हमारे देश में कोई भी बे-जमीन न रहे, इसीलिए विनोबा भावे की अगुआई में देशव्यापी भू-दान आंदोलन शुरू हुआ, उसमें न केवल जमींदारों व राजनीति में सक्रिय लोगों ने हिस्सा लिया, बल्कि निम्न मध्यमवर्गीय लोगों द्वारा भी तथा रचनाकारों ने भी बड़ी संख्या में इसका समर्थन किया, इतना ही नहीं देश के बाहर से भी लोग आएं, इस यात्रा में सम्मलित हुए। इस आंदोलन का प्रभाव उस समय की हिंदी कविताओं पर भी दिखाई देता है । हम पाते हैं कि भू-दान आंदोलन के पक्ष में बड़ी संख्या में कविताएँ लिखी गईं। परन्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्ष में ही कविताएँ लिखी गईं, कुछ कवियों ने इस आंदोलन पर व्यंगपूर्ण लहजे में कविताएँ भी रची । परन्तु यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि इस आंदोलन को जन तक पहुंचाने के लिए तथा लोगों को आंदोलित करने के लिए बड़े पैमाने पर कविताएँ लिखी गईं। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के दिनों में हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके घर में चार लड़के हैं तो मुझको पाँचवा समझो और मेरा जो हक है मुझको दे दो। विनोबा इतने हक से यह बातें कहते और भूदान की बात करते कि आज की युवा पीढ़ी अगर इस पर विचार करे तो शायद ही वह इन बातों पर विश्वास कर पाएगी । विनोबा के लिए भारत की जनता कल्पवृक्ष के समान थी, और उनका मानना था कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भावना करेंगे, उसे फलित होना ही है। अतः वे अपने इसी अनुभव के आधार पर भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं तथा इसमें लोगों को सम्मलित होने के लिए पाँच महत्वपूर्ण संदेश देते हैं –

(१) जिनके पास थोड़ी भी जमीन है, बे-जमीन वाले के प्रति अपनी सक्रिय सहानुभूति दिखलाने के लिए उसमें से कुछ जमीन उनके लिए अवश्य दें ।

(२) जिन काश्तकारों के पास अधिक जमीन है वे बे-जमीन वालों को अपने परिवार का एक अंग मानकर उसका हिस्सा उसको दें ।

(३) जो जमीदार हैं वो अपने काश्त में अपने बे-जमीन वाले को हिस्सा दें और जो मुआवजा उनको मिलने वाला है, उसमें से भी उनका हिस्सा दें।

(४) जिनके पास जमीन नहीं है और पैसे हैं वे जमीन खरीद कर दे सकते हैं या कुएँ बनवा सकते हैं या बैलों की जोड़ी दे सकते हैं।

(५) जिनके पास न जमीन है, न पैसा है, वे बंजर या परती जमीन तोड़ने के लिए श्रमदान दे सकते हैं, और घर-घर भूदान-यज्ञ का संदेश पहुँचा सकते हैं।

भू-दान यज्ञ 20वीं सदी में भारत में हुई एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें अपनी इच्छाशक्ति से जमीदारों ने अपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीन लोगों के लिए दी । पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इतनी बड़ी संख्या में इतनी जमीनें जमीदारों द्वारा गरीबों के लिए दान की गई हो। विनोबा जी के साथ (कुछ समय तक) रहने वाले जापानी बौद्ध भिक्षु ज्योजुन् ईमाइ का भी यही मानना था कि यह यज्ञ केवल भूमि-दान तक ही सीमित नहीं है। वे बताते हैं इस दान का आधार बोधिसत्व का महान् सूत्र “दान-परामिता” है। अर्थात् ऐसा दान, जिसमें पूर्ण जीवन, प्रकाश तथा ज्ञान का दान दिया जाता हो। इस प्रकार के दान से सच्ची सेवा तथा सच्चे दान की भावना मनुष्य के हृदय में जागृत हो उठती है। बौद्ध धर्म का दूसरा महामंत्र “अहिंसा परमो धर्मः” है। श्री विनोबाजी के इस आन्दोलन का मूल मंत्र भी यही है। अहिंसा द्वारा मनुष्य का प्रवृत्ति में आन्दोलन करना।

जब तेलंगाना में भू-दान यज्ञ की शुरुआत हुई, तो शायद यह किसी को भी न पता था कि एक क्रांति की शुरुआत हो रही है । एक छोटे से गाँव में जमीन माँगी गयी और एक शख़्स आगे आता है और उम्मीद से अधिक जमीन देता है। तभी विनोबाजी के हृदय में एक विचार का उदय होता है । विनोबा यह खुद बताते हैं कि उस रात उन्हें नींद नहीं आयी, वे सोच में डूबे रहें, मंथन करते कि आखिर इसका कोई अर्थ है या फिर यह कोई आकस्मिक अद्भुत घटना है । और फिर पूर्ण विश्वास से भर कर भारत की भूमि समस्या हल करने के लिए जन-मानस के कार्य में लग जाते हैं। उनका यह विश्वास था कि अगर भारत की जनता इस प्रजासूय-यज्ञ में आहुति दे, तो यह न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए उन्नत होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होगी। शायद यही कारण भी था कि दुनियाभर से लोग आकर इस यात्रा को समझते व इसमें सम्मलित भी होतें । अब, आपलोगों के मन यह इच्छा जरूर प्रकट हुई होगी कि जमीन का दान मिल जाने के बाद इसका वितरण कैसे होता था, तो इसके लिए विनोबाजी ने पाँच महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए थे –

(१) जिस गाँव में जितनी जमीन मिलती, सबसे पहले उसी गाँव के खेती का काम जानने वालों और जिनके पास निर्वाह का स्थायी साधन नहीं है, गाँव वालों की सलाह से उन्हें जमीन दी जाती थी ।

(२) आम तौर पर एक परिवार को खुश्की (सूखी जमीन) की पाँच एकड़ जमीन दी जाती और अगर आपबाशी वाली है तो एक एकड़ दी जाती थी ।

(३) जमीन पाने वाला उस जमीन को दस सालों तक बेच नहीं सकता था ।

(४) अगर जमीन जोत में है तो उसको बोकर उसकी मालगुजारी या लगान उस किसान को देना होता । अगर जमीन परती है तो उसको तोड़ने के बाद खेती करके उसकी मालगुजारी, लगान देनी पड़ती थी ।

(५) स्वयं खेती नहीं करने वाला, उसका हकदार नहीं होता था ।

आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन बीसवीं सदी के छठे दशक में इतना मजबूत था कि एक तरफ तेलंगाना में उठ रहा साम्यवादी आंदोलन बिखर गया, तो वहीं दूसरी ओर उस समय देशभर के जमींदारों ने भूमि मालकियत भाव का प्रदर्शन काफी हद तक कम कर दिया, अतः जमीन दिखावे की प्रवृत्ति अधमरा हुई । उनदिनों जापान के एक समाजवादी नेता योशीकी होसिनो कहते हैं कि विनोबा भावे द्वारा संचालित भू-दान यज्ञ एक वास्तविक, शांतिपूर्ण, महती सामाजिक क्रांति है । दरअसल विनोबा ने परिस्थिति के अनुकूल मार्क्सवाद को सरल बना दिया है । हर एक क्रांति में देखा जाता है कि तानाशाह जन्म लेते हैं । अभी तक क्रांतियों का आधार घृणा और संघर्ष रहा है, पर भू-दान यज्ञ की बात बिल्कुल अलग है । उसकी बुनियाद सहयोग और भाईचारा है । यह एक अनूठी चीज है। यहाँ एक और बात हमारे सामने स्पष्ट होकर उभरती है, देश को आजादी मिलने के बाद भूमिहीनों की पीड़ा को समझने और उनके लिए कुछ उपाय खोजने के लिए चर्चा तेज हो जाती है, यह आंदोलन उनकी दर्द भरी जुबान को बोल सकने का अवसर भी देता है, दलित आगे आते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं, और अपना हक माँगते हैं । इन सब के अलावा इसी यात्रा में विनोबाजी ने 23 अगस्त 1957 को केरल में शांति सेना की स्थापना, 1 नवम्बर 1957 को कर्नाटक में ‘जय जगत’ मंत्र का उद्घोष किया, पवनार में ब्रह्म विद्या मंदिर, इंदौर में विसर्जन आश्रम, असम में मैत्री आश्रम, पठानकोट में प्रस्थान आश्रम, बोधगया में समन्वय आश्रम, बेंगलूर में वल्लभ-निकेतन की स्थापना की । यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अहिंसक क्रांति भूदान आंदोलन के लिए जीवनदान की घोषणा भी कर दी । इस भूदान क्रांति से ग्रामदान, संपत्तिदान, जीवनदान, श्रमदान आदि धाराएँ प्रवाहित होती है । हमें यह मानना ही होगा कि बात चाहे हम सम्पूर्ण भूदान आंदोलन को देखते हुए उसकी कई खामियों की करें, किंतु आजादी के बाद यह देश का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था, पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह के आंदोलन न हुए और न किसी ने सोचा या फिर सुना ही था । भविष्य में आने वाली नयी पीढ़ी शायद ही यह विश्वास करे की लाखों एकड़ भूमि भी दान में मिल सकती है, जहाँ वर्तमान में एक इंच जमीन के लिए भाई अपने भाई की हत्या कर रहा हो।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में शोधार्थी है।)